こんにちは、まっさんです!

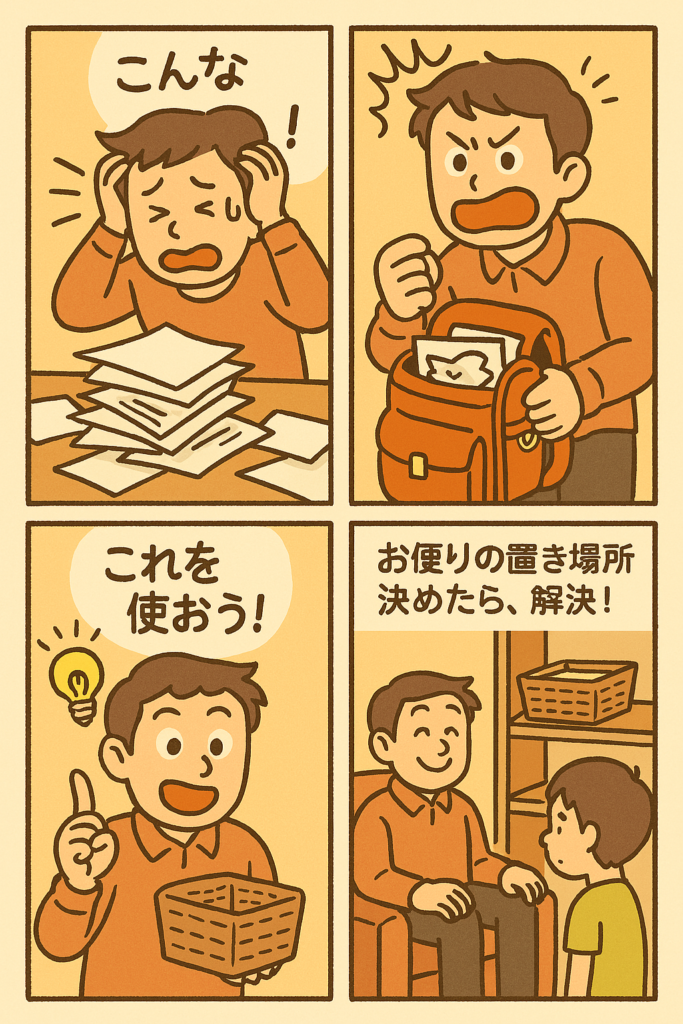

4月、気がつけばテーブルの上にプリントの山…。

「あれ?教材の申し込みいつまでだっけ?」「これ出したっけ?」そんな“おたより迷子”に毎年悩まされていませんか?

特に共働き家庭では、夕方から寝るまでが戦場。

「とりあえずプリントだけ出して!」の声にも応えず、ランドセルの底にくしゃっとなったおたよりを見つけると、もうため息しか出ませんよね…。

でも、いくつか小さな工夫をしただけで、わが家のおたより迷子はかなり減りました。

今回は、忙しい家庭でも取り入れやすい「紙管理のちょっとした工夫」をご紹介します!

【1】“見るだけボックス”をつくる

まずは、子どもがプリントを出しやすい場所に「おたよりボックス」を用意しました。

・クリアファイルでも

・100均の書類ケースでも

・小さなカゴでもOK

ポイントは、“読んだ後で戻さない場所”と割り切ること!

つまり、「ここに入ってる=まだ読んでないもの」として、親が見る用のボックスにします。

子どもには「ここに入れてくれたらOK!」と伝えるだけ。

最初は忘れることもあるけれど、定位置があるとだんだん習慣になります。

【2】提出期限はスマホでリマインド

おたよりを読んだら、提出期限・持ち物・イベント日などは、即スマホにメモ!

おすすめは

・Googleカレンダーに登録

・リマインダー機能で前日に通知

・色分けして「学校」カテゴリを作る

「今メモしないと絶対忘れる」という前提で動くことで、〆切当日の朝に焦ることが減りました。

【3】“保存したいプリント”は1冊にまとめる

献立表、年間行事予定、学級通信など、保管しておきたい紙って意外とありますよね。

これも迷子にならないように、1冊のA4クリアファイルにまとめて「保存版プリントブック」を作っています。

インデックスをつけると見やすくて、夫婦間でも共有しやすいですよ。

【4】見せてくれない子には“親からランドセルチェック”もOK

高学年になってくると、逆にプリントを全然出してこない子もいます。

うちもそうだったので、今では「週末だけは親がランドセルチェック」と決めました。

金曜の夜や土曜の朝に、プリントや提出物を一緒に確認。

「あ、これ出してないじゃん〜」と笑いながらできると、怒るよりずっとスムーズです。

【5】「出すこと」より「出しやすくすること」を意識する

「ちゃんと出して!」と繰り返すより、出す仕組みをつくることの方が、実は効果的でした。

・ボックスを定位置に

・出したらOKルール

・親が早めに確認できる時間帯の把握

子どもに任せすぎず、かといって全部親が背負わないためにも、“ゆるく整える”のが続けるコツかもしれません。

【まとめ】

プリント管理って、ほんの少し仕組みをつくるだけで、ぐっとラクになります。

完璧じゃなくてもいい。「あれ?あの紙どこ行った?」が減るだけで、気持ちにも時間にも余裕が生まれます。

新学期の今こそ、紙まわりの小さな見直し、してみませんか?